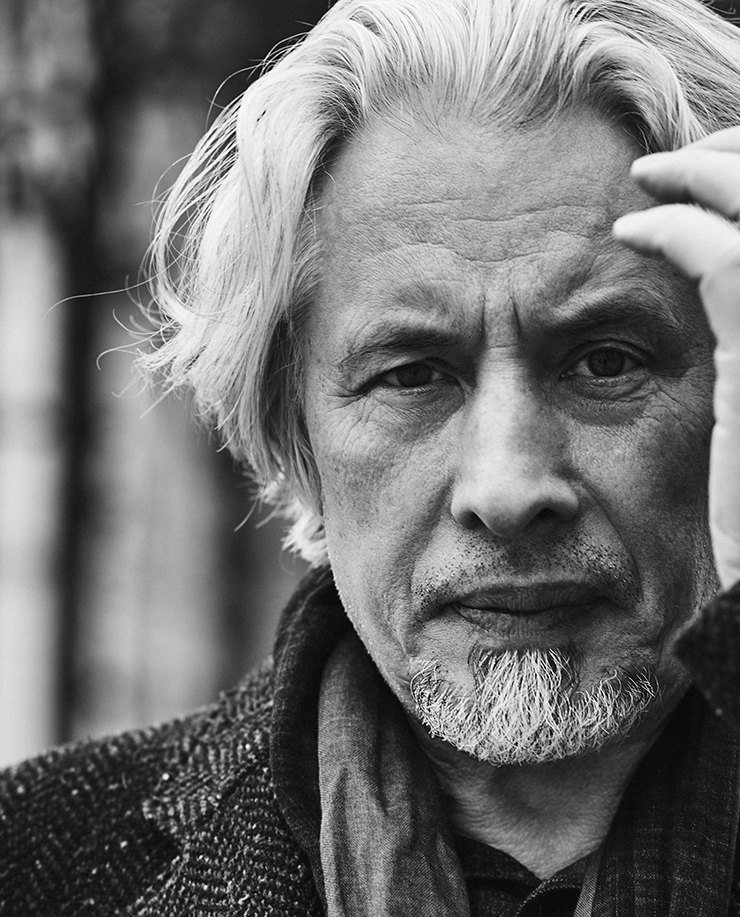

Владимир Сорокин о советском андерграунде, плохих обложках и берлинском пиве

Интервью Harper’s Bazaar с одним из самых читаемых русских писателей современности

12 мая в Таллинской портретной галерее стартует первая персональная выставка Владимира Сорокина «Три друга». Ольга Шакина прогулялась с одним из самых читаемых современных русских писателей по Берлину и узнала все о шаманских плясках у холста и о том, почему он не иллюстрирует собственные книги.

Фото: Антон Земляной

— Только что у вас вышла книга, наполненная некоторой тревогой по поводу судьбы бумаги в насквозь оцифрованном будущем (в мире повести «Манарага» книги используются как ценные, но все же дрова. — Прим. Bazaar.ru). Живопись, которой вы решили заняться, тоже противопоставление неосязаемому медиаарту?

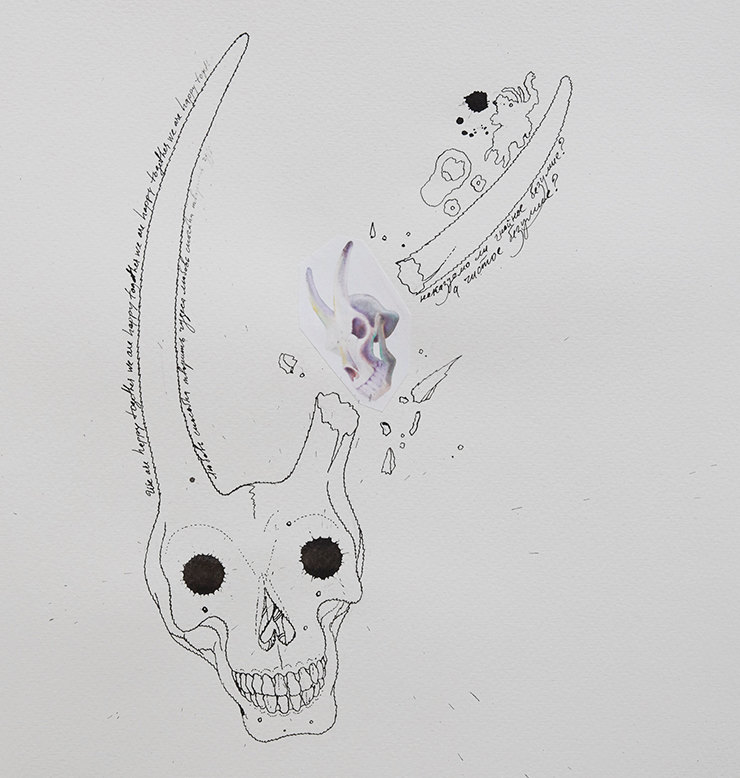

— Попытка вернуть современному искусству человеческий размер. На выставке «Три друга» будет 20 картин маслом и 20 графических работ. Есть три персонажа: Мамонт, Череп зооморфа и Человеческий палец, ноготь на котором поражен грибком. Три друга, которых, несмотря на большое физиологическое различие, что-то объединяет. Ни лохматость, ни костистость, ни даже запущенный грибок не помеха для любви и дружбы — это я пытаюсь доказать при помощи холста, краски, бумаги и туши.

Еще есть три вазы, каждая из них по форме и рисунку соответствует своему персонажу. У Мамонта она более архаическая, у Черепа зооморфа — самая изящная, а у Пальца — человеческого размера: все наши болезни и слабости — очень человеческие. Как видите, это не просто безумие писателя, который решил вернуться к своей первой профессии спустя почти 30 лет. Это безумие с идеей.

Буду с вами честен, я, наверное, завершу этой выставкой мою живописную авантюру, хотя только сейчас, на четвертый год, можно сказать, по‑настоящему расписался. Началось все в Берлине: в новой квартире были слишком большие белые стены. А закончится пусть в Таллине. Даже самый бурный, нежный и продолжительный половой акт рано или поздно завершается. А занятие живописью очень физиологично. Если литература — спокойное дело, ты статуарен, становишься частью письменного стола, то здесь — непрерывная пляска шамана у холста. Я похудел килограммов на шесть. У писателей, как у шахматистов, профессиональное заболевание — геморрой. У художников этого нет.

— Вы иллюстрировали советские книги, так? Помните первую?

— О, «Скорый до Баку» — незатейливый бытовой детектив о буднях милиционера, издательство «Московский рабочий». Издательство «Советский писатель» давало мне работу более изысканную — прибалтийскую поэзию и прозу. Помню роман «Дягимай» — это название литовского села.

— Для московских концептуалистов книжные иллюстрации были чем-то вроде детских стихов для обэриутов — они все так зарабатывали?

— Абсолютно. Кабаков, Булатов, Пивоваров, Гороховский, Нахова — все оформляли книги. Платили неплохо, и это освобождало от ежедневной работы в советском коллективе. Я год отслужил худредом в журнале «Смена» и понял, что лучше все-таки быть в советском андерграунде.

Счастье — проснуться, подойти к окну зимой и увидеть, как люди штурмуют автобус, а ты идешь пить чай, завтракать. Утром попишешь тексты, после обеда вернешься к обложке сборника какого-нибудь эстонского поэта. А вечером едешь на чтения Пригова в мастерской у Кабакова.

Но потом литература все, как цунами, снесла, как мамонт, вытоптала. Рухнул СССР, я стал печататься, переводиться, стал на это жить и забыл про горком графиков. Но все эти 30 лет о нем вспоминал. Только иногда увидишь что-то и думаешь: хороший цвет. Интересно, какой бы кистью ты это написал?

— Вы, в отличие от своих друзей Пригова и Монастырского, в акционизме замечены не были. Поэтому все сильно удивились, когда на Венецианском биеннале вы сделали свой первый перформанс — битву с художником Евгением Шефом: вы в звериной шкуре, он в рыцарских латах.

— Нет, первый был в Западном Берлине в 1988 году: тогда туда вывезли целую компанию московских концептуалистов. Я на теле голой Лизы Шмиц по‑немецки и по-русски писал радикальные тексты, например «Гной и сало». Это была первая поездка на запад, незабываемая! На поезде через Белоруссию, Польшу, ГДР, и вот, наконец, ночь — и мы в Западном Берлине. Помню светящийся знак Mercedes, нас встречает приятель и протягивает бутылку с берлинским пивом.

«Череп» — одна из 10 графических работ, которые будут представлены на выставке Владимира Сорокина «Три друга» в Таллинской портретной галерее

— Все органы чувств были атакованы одновременно.

— Конечно! Это было такое пересечение экзистенции — начинался совсем другой мир. Именно тогда мне очень понравился Берлин. Западная часть, конечно, — восточная напоминала о прошлом. А Шарлоттенбург, где я теперь живу, мне очень понравился своим неагрессивным распахнутым пространством.

— Кое-кто из ваших партнеров по той поездке так и осел тогда в Берлине. Почему вы — нет?

— Я все-таки себя позиционировал как писатель, работал с языком и контекстом, и они были мне необходимы. Хоть я и получал как художник разные стипендии, в том числе престижную DAD, и прожил там год, тогда желания остаться не появилось. Я и сейчас живу между Подмосковьем и Берлином, а не только здесь.

— Вы окончили Институт нефти и газа. Нефть в современном искусстве — субстанция номер один: вспомним резервуар Ричарда Уилсона в Saatchi, Андрея Молодкина, который закачивал нефть в полую пластиковую форму, имитирующую Венеру Милосскую. Поработать с этой метафорой — большой же соблазн.

— Ну да, кровь земли. Живая субстанция, очень провоцирующая, конечно, на художественные занятия с ней — как жир у Бойса. Голая девушка в нефтяной ванне — сильный образ. Но я пока не нашел в себе сил работать с тем, что изучал четыре года в институте.

— Как вы вообще после художественной школы при ГМИИ имени Пушкина оказались там?

— Семейная история. Надо было куда-то поступать, а этот институт был в соседнем дворе. Но уже на третьем курсе мы с приятелем из Строгановки стали вместе делать книжки.

— Есть писатели, которые сами иллюстрировали собственные книги.

— Это делал даже Толкиен.

— Или Клайв Баркер. А вы?

— Я сделал всего одну обложку — к самому первому сборнику рассказов в 1993 году. Тогда в типографии еще был скандал, рабочие не хотели набирать мой текст.

— Бедные рабочие.

— Да, пришлось найти другую типографию. Потом я понял, что не надо отбирать хлеб у других художников. Но я болезненно отношусь к оформлению своих книг и бьюсь до последнего за их внешний вид, хотя в России это безнадежное занятие. Есть, конечно, гениальные художники — такие как Андрей Бондаренко. Но, собственно, он один такой и есть.

— То есть хлеб вы художникам отдаете, но за обложку бьетесь с ними до конца.

— В советские годы была разрушена культура книги — как и многое другое. Как вульгарщина поперла из 90-х, так и тянется до сих пор. В голове у всех издателей сидят одни и те же попсовые приемы. Достаточно зайти в книжный и посмотреть на полки.

— Да, из последнего пристойно оформленного могу вспомнить только поэтические сборники, на обложке которых нет ничего, кроме, собственно, названия сборника.

— Это еще слава Богу. Лучше, чем голая задница!

— Какая из ваших обложек вам больше всего нравится?

— «Норма» в оформлении Андрея Бондаренко. Там такая коробочка спичечная — помните, как в школе в таких сдавали анализы.

— Лично я, когда говорят «обложка Сорокина», вспоминаю голубоглазого… с «Голубого сала».

— Это тоже Бондаренко, а из-за обложки был суд с дочкой актера Михаила Жарова. Правда, мы использовали плакат, а не фото из домашнего архива, так что она не могла выиграть. Ну и потом, мне кажется, с этими глазами он стал еще красивее.

— Вы хорошо описали день своей советской жизни. Опишите день берлинской.

— Здесь мощная культурная жизнь, постоянно что-то происходит. Я встаю утром, подхожу к окну, вижу, как немцы идут на работу, пью чай или кофе. Потом работаю до обеда. Мою кисти и начинаю заниматься другими делами. А вечером куда-то иду: на концерт, в оперу или общаться с друзьями. Рутина, Оля.

— В Москве тоже культурная жизнь еще та. Такое ощущение, что ей говорят «не кипи» — а она продолжает.

— Во всем этом есть какая-то лихорадочность, и это может кончиться в любой момент. У людей все меньше денег, надежд, и это стимулирует культурную активность. Но невозможно предсказать, что будет. Этим и уникальна Россия — никто не знает, что случится.

— Хотя многим кажется, что знаете именно вы.

— Нет. (Смеется.) Я не знаю тоже.