Der Autor als Leser

Interview mit Vladimir Sorokin anlässlich seines Seminars an der Humboldt-Universität zu Berlin

Vladimir Sorokin ist einer der bekanntesten und wichtigsten Autoren der russischen Gegenwartsliteratur. novinki hat bereits einige Texte über ihn publiziert: zuletzt ein von der Zürcher Redaktion mit ihm geführtes Gespräch über Schnee aus Anlass seiner Erzählung Metel' (Der Schneesturm) und eine Rezension seines im letzten Jahr auch auf Deutsch erschienenen Romans Telluria. Im Wintersemester 2015/16 hat Vladimir Sorokin ein Seminar zum Thema Der Autor als Leser an der Humboldt-Universität zu Berlin gegeben. Aus diesem Anlass hat novinki sich mit ihm über das Seminar und seine Textauswahl unterhalten, darüber, wie sich ein Schriftsteller als Unidozent fühlt, über seine Arbeit als Autor und verschiedene Aspekte seines Werks, die während des Seminars besonders deutlich wurden.

— Herr Sorokin, für das Seminar haben Sie Texte unterschiedlicher Autoren, Epochen und Genres zusammengestellt, darunter Skvernyj anekdot (Eine garstige Anekdote) von Fedor Dostoevskij, Starucha (Die Alte) von Daniil Charms und Les Bienveillantes (Die Wohlgesinnten) von Jonathan Littell. Was verbindet all diese Texte?

— Es sind alles Texte, die den Konflikt zwischen dem Menschen und dem Staat thematisieren. In Dostoevskijs Eine garstige Anekdote etwa treffen ein Mensch des Staatsapparats und gewöhnliche Bürger aufeinander. Oder nehmen wir die Erzählung V tolpe (In der Menge) von Fedor Sologub, die wir ebenfalls im Seminar besprochen haben: Das Fest, bei dem es zur Tragödie kommt, wurde von Seiten des Staates veranstaltet. Man könnte es auch so ausdrücken: In all den Texten kommt es zum Konflikt zwischen dem menschlichen Körper und der staatlichen Maschinerie. Es geht um die Gewalt und den Schmerz, die entstehen, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Wichtig ist, dass es sich in den Texten um einen totalitären Staat handelt.

— Die Gemeinsamkeit der Seminartexte existiert aber sicherlich nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, oder?

— Genau, es sind Texte, die eine gewisse Grausamkeit enthalten, Texte, die ihr Thema mit gnadenloser Konsequenz behandeln und den Leser dadurch schockieren.

— Inwiefern haben diese Texte Ihr Schreiben beeinflusst?

— Die Wirkung von fremden Texten auf den eigenen ist gewaltig und ich bin nicht der Erste, der das feststellt. Aber es ist unmöglich zu sagen, wie dieser Prozess genau abläuft. Denn alle Texte zusammen sind wie eine dunkle Materie, die wir nicht sehen können, die uns aber umgibt und auf uns einwirkt. Jeder Schriftsteller ist umgeben von einer Vielzahl von Texten, von denen er vielleicht zehn Prozent bewusst wahrnimmt. Doch auch die anderen 90 Prozent wirken auf sein Schaffen ein.

— Sie haben nur einen eigenen Text, nämlich Telluria, für das Seminar ausgewählt, und während des Seminars haben Sie gesagt, dass Sie Ihre eigenen Werke nicht gerne interpretieren. Warum nicht?

— Weil Kreativität und Analyse zwei verschiedene Dinge sind. Warum soll ich mich mit meinen eigenen Werken beschäftigen? Erstens sehe ich nicht besonders viel in diesen Texten, weil sie ja ein Teil von mir sind. Zweitens würde es mir nicht gelingen, meine eigenen Werke aus der Sicht eines Lesers zu betrachten. Und solange ich das nicht kann, kann ich sie nicht analysieren.

— Ist es Ihnen schwer gefallen, in die Rolle des Dozenten zu schlüpfen?

— Ich hatte ja schon etwas Erfahrung im Unterrichten. Ich war ein Semester lang Dozent an der Freien Universität hier in Berlin, außerdem für zwei Jahre in Tokio und einige Monate an der Stanford University in Kalifornien. Trotzdem sind solche Seminare für mich nach wie vor eine geheimnisvolle Sache, denn ich bin ein schreibender Körper und im Seminar muss ich in eine für mich neue Rolle schlüpfen: in die eines interpretierenden Körpers. Es ist interessant herauszufinden, inwieweit das für die Studenten nützlich ist. Die hohe Teilnehmerzahl hat gezeigt, dass es das wohl war.

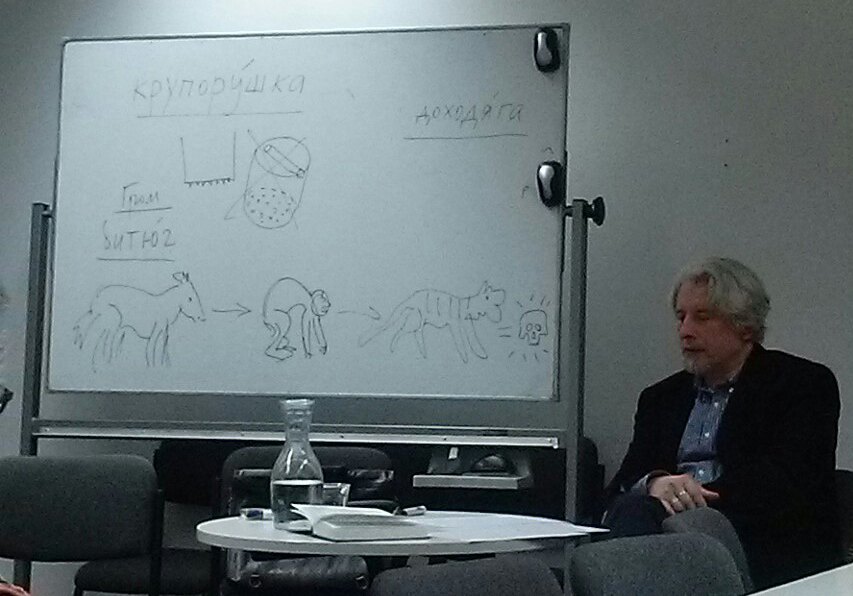

— Sie haben während der Seminare oft Menschen, Tiere und Gegenstände aus den einzelnen Texten an die Tafel gezeichnet. Was war die Idee hinter den Tafelbildern?

— Wir leben in einem Zeitalter der totalen Visualisierung und ich habe versucht, meine Ideen so anschaulich wie möglich darzustellen. Was ich gezeichnet habe, sind eine Art Piktogramme. Wäre ich ein Akademiker, hätte ich vorne gestanden und zwei Stunden lang mit monotoner Stimme gesprochen. Aber ich bin eben Künstler.

— Was hat das Seminar Ihnen als Autor gegeben?

— Viel. Ich kann nicht erklären warum, aber ausgerechnet während ich dieses Seminar veranstaltete, habe ich angefangen, an einem neuen Buch zu schreiben. Ein solches Seminar ist für mich wie eine doppelte Reflexion: Die Studenten sind wie ein Spiegel, in dem ich jede Menge Neues entdecke. Das vollständige Begreifen und Einordnen dieses Projekts wird aber natürlich erst noch kommen.

— Haben Sie eine Distanz zwischen sich und den Studenten gespürt?

— Wir saßen ja glücklicherweise recht nah beieinander, und obwohl so viele Studenten im Raum waren und ich deshalb nicht von jedem das Gesicht sehen konnte, habe ich sie gespürt. Es gab keine Distanz. Ich habe mich selbst als Moderator des gemeinsamen Dialogs verstanden. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich vielleicht zu wenig Aktivität eingefordert habe. Andererseits: Wenn ein Student schweigt, heißt das ja nicht, dass es ihn nicht gibt und dass er nicht mitdenkt. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.

— Es ist nun fast 20 Jahre her, dass Sie zum ersten Mal unterrichtet haben. Haben sich die Studenten seitdem verändert?

— Früher gab es mehr Kollektivismus, so etwas wie eine studentische Masse. Heute besteht diese Masse aus vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Das ist aber natürlich mein subjektives Empfinden. Früher gab es gemeinsame Lehrbücher, heute hat jeder sein persönliches iPhone.

— Das Verständnis des Autors als Leser ist vor allem für die Postmoderne essentiell. Wie verändert sich das Verhältnis des Autors zur Literatur im Laufe seines Schaffens?

— Der Autor altert trotz allem und es setzten gewisse unabwendbare Prozesse ein, die sich auch auf die Beziehung zur Literatur auswirken. Alles, was passiert, zeigt Auswirkungen. Nehmen Sie zum Beispiel Ernest Hemingway: Er kam in die Psychiatrie und wurde mit Elektroschocktherapien behandelt. Dadurch vergaß er viele Wörter. Er lernte zwar wieder zu schreiben, aber er war ein anderer Mensch.

— Einige Künstler geben zu, dass ihr Schaffen für sie eine Art therapeutische Funktion erfüllt. Ist das bei Ihnen auch so?

— Ja, das Schreiben ist für mich ein sehr physiologischer Prozess. Ich schreibe nicht spekulativ, sondern werde gewissermaßen zu den Personen, über die ich schreibe. Das Schreiben ist deshalb ein psychosomatischer Prozess. Ich erinnere mich an eine Situation 1980 in Moskau, als ich in der Metro auf dem Weg zur Arbeit war. Ich schrieb damals gerade an einer Erzählung, die später in den Roman Norma eingeflossen ist. Die Erzählung war schon so gut wie abgeschlossen, es fehlte nur noch ein passendes Ende, aber ich fand einfach nicht die richtigen Worte. Das Problem ist, dass man als Schriftsteller in solchen Momenten an nichts anderes denken kann und ständig die Antennen ausgefahren hat auf der Suche nach Inspiration. Als ich dann an einer Metrostation umgestiegen bin, habe ich einen interessanten Menschen entdeckt, der vor mir weglief. Ich bin ihm hinterher und dabei versehentlich auf die Rolltreppe gestiegen, die mir entgegen kam. (lacht) Menschen, die einem nahe stehen, merken, dass man oft physisch da ist, aber psychisch woanders. Es ist nicht leicht, mit Schriftstellern zu leben.

— In der letzten Seminarsitzung haben Sie gesagt, dass der Text die Verlängerung des Körpers ist. Was meinen Sie damit?

— Es wurden schon viele wissenschaftliche Arbeiten darüber geschrieben, dass sich die Psychosomatik des Autors auf den Text ausbreitet, unter anderem von Sigmund Freud. Es ist eigentlich offensichtlich: Der Text ist etwas Physiologisches, er fließt gewissermaßen aus dem Körper heraus, so wie Speichel. Doch sobald die Spucke den Körper verlassen hat, ist sie nicht mehr Teil von ihm. Viele Schriftsteller entwickeln deshalb regelrecht eine Paranoia, wenn ihr Werk in den Druck geht, bis zum letzten Augenblick ändern sie irgendetwas. Ich kenne das auch, das ist wie eine Krankheit.

— In vielen Ihrer Werke lassen sich Wiederholungen aus früheren Werken beobachten, also autotextuelle Elemente wie zum Beispiel Kannibalismus, detailliert beschriebene Sexualakte und Gewaltszenen. Ist das ein bewusstes selbstironisches Verfahren, eine Art «Marke Sorokin»?

— Nein, ich bemühe mich einfach, mich mit meiner Lieblingssache zu beschäftigen und das kommt dann eben dabei heraus. Das Wichtigste ist, dem schreibenden Menschen in mir seine innere Freiheit zu lassen, ich lasse ihn einfach leben und atmen. Ich werfe in meinen Werken Fragen auf, auf die ich die Antwort nicht kenne, aber spüre. Man kann sagen, dass Intuition das Hauptelement der Literatur ist.

— Apropos Intuition: Haben Sie denn während des Schreibens auch ein Gespür für das, was über das einzelne Buch hinaus geht, was Ihr literarisches Werk als Ganzes betrifft? Beispielsweise hatten wir das Gefühl, dass Telluria eine Art Summe Ihres bisherigen Schaffens darstellt.

— Die Frage ist also, ob ich an meine gesammelten Werke denke, während ich ein Buch schreibe? Nein, das tue ich nicht. Ich denke dabei nur eines: etwas Neues zu schaffen, jedes Mal eine kleine Atombombe zu zünden. Und wenn ich merke, dass mir das gerade nicht gelingt, mache ich eine Pause.

— Haben Sie eine feste Vorstellung von Ihrem Leser? Für wen schreiben Sie?

— Ich habe einige Bilder eines idealen, klugen Lesers im Kopf, der weiß, was Literatur ist. Wenn die Literatur eine Droge ist, so ist der Leser in meinem Kopf ein Drogenabhängiger, der ein hochwertiges Produkt von mir möchte. Und ich muss es ihm liefern, damit er einen starken Rausch hat. Dieser Leser ist also ein schöpferischer Leser, ich spüre ihn sehr stark.

— Da wären wir bei den Drogen… In Telluria geht es wie schon in vielen Ihrer Texte um Drogen. Was hat sich daran seit den frühen Werken bis heute verändert?

— Ich habe immer versucht, die Grenzen der menschlichen Drogenabhängigkeit zu beschreiben. Die Welt ändert sich, auch das Lustprinzip ändert sich. Ich habe da kürzlich eine witzige Karikatur gesehen: Ein Paar schläft miteinander. Sie schaut aufs iPhone, er aufs iPad. Das zeigt, dass sich mit der Welt auch die Welt unserer Reize, unserer Lust verändert, und dass Drogen auch gefährlich sind. Ich bin gegen die Kombination von iPhone und Sex, das macht nicht glücklich.

— Aber wenn man die Sujetfunktion der Drogen betrachtet, lenken sie nicht ab, sondern helfen, das Leben zu ertragen, z. B. um in den Kreis einer Gemeinde zu gelangen. Das ist doch keine Kulturkritik der Drogen?

— Bei mir gibt es oft Kollektivdrogen. In Led (Das Eis) ist es das Eis, das den Menschen hilft, sich anzunähern und endlich dieses Glück der einen Familie, der Verschmelzung zu empfinden, das der Mensch auf natürlichem Weg nicht haben kann. Das hat natürlich mit dem Sujet zu tun.

— Die Sujets sind verschieden: In Das Eis geht es um das Prinzip des Auserwähltseins, in Norma um das Sowjetische…

— Im Grunde kann man Norma als typisch sowjetische Droge interpretieren, zu deren Sucht einen die Partei zwingt — obwohl sie nicht wirkt. Die Drogen in meinen Texten sind alle verschieden. Aber wir sind ja auch von verschiedenen Dingen abhängig. Durch unseren Organismus laufen Informationsströme, auch das sind Drogen. Wenn ich zum Beispiel etwas auf Facebook sehe, das auf den ersten Blick sehr interessant scheint, versuche ich davon bewusst nichts mitzubekommen. Man braucht da eine gewisse Praxis der Dosierung von Informationen. Man muss einen Filter einbauen, sonst geht man darin unter.

— Die Drogen in Ihren Romanen sind realisierte Metaphern. Es fällt auch auf, dass Sie in Ihren literarischen Texten Metaphern oft verbuchstäblichen. In Ihren Essays dagegen argumentieren Sie gerne in Bildern. Warum?

— Ich liebe es, Metaphern buchstäblich im Leben zu realisieren. Ich erinnere mich noch gut: Einmal habe ich in meiner Jugend einen Nachbarsjungen gesehen. Er rannte heulend zu seiner Mutter. Sie fragte ihn, was passiert sei. Er antwortete: «Ich habe Onkel Sereža gefragt, warum die Tram nicht kommt. Und er hat gesagt, die Fliegen haben sie gefressen." Der Junge hat sich das bildlich vorgestellt — ein schwarzer Fliegenschwarm frisst eine Tram. Ich benutze das oft: In Der Schneesturm gibt es die 50 Pferdestärken. Dieses Bild hat mich lange verfolgt. Du öffnest die Motorhaube, und da sind dann statt eines Motors fünfzig kleine Pferde. Und der Nagel …

— … im Russischen gibt es Ausdrücke wie gvozd' v golove (Nagel im Kopf) oder vbit' sebe čto-to v golovu (sich etwas in den Kopf schlagen).

— Genau. Ein Gedanke hat sich in den Kopf «geschlagen», das heißt, dass jemand nicht davon lassen kann.

— Auf Deutsch ist das etwas anders: Jemand hat sich etwas in den Kopf «gesetzt». Aber der Ausdruck «vernagelt» beschreibt eine ähnliche Situation wie das Russische, etwas Obsessives. Die Macht der Sprache liegt ja darin, dass sie das Eingebildete ins Wirkliche verwandeln kann und umgekehrt. Das hat natürlich mit ihrer magischen Funktion zu tun und mit dem, was ein Kind tut, wenn es sprechen lernt. Gab es bei Ihnen eine «Urszene», eine erste Erfahrung mit der Sprache?

— Ja, meine erste Erzählung, Zaplyv (auf Deutsch unter dem Titel Agitations-Schwimmen enthalten in Der Himmelblaue Speck, Anm.d. Red.). Hier geht es um die Idee, dass eine politische Losung aus Menschen bestehen kann. Die Erfahrung der Ideologie, der Demonstrationen auf dem Roten Platz, oder wenn sich in China Menschen zu Schriftzeichen der Ideologie formieren — das war meine erste Erfahrung mit Sprache.

— Noch eine Frage zu Telluria: Ist das letzte, 50. Kapitel ein Happy End?

— Natürlich kann man das so sagen: Dieser Mensch, um den es darin geht, ist frei von verbuchstäblichten Metaphern. Er ist ein echter Zimmermann, er baut wirklich ein Haus — und zwar ohne einen einzigen Nagel. Er möchte in diesem Haus ohne Nägel leben, natürlich ist das eine Utopie. Aber wir wissen ja nicht, wie lange er das aushält. Es gibt schließlich solche Dinge wie Einsamkeit, Depression und Krankheiten. Doch er glaubt, dass er sich von dieser Welt abgetrennt hat, er glaubt an seine Utopie — sie ist radikal, nicht weniger radikal als die Utopie der Nägel: dass der Mensch ohne andere Leute überleben könne, nur mit den Tieren und der Natur. Das ökologische Absolute.

— Andererseits könnte man sagen, dass die Tellursüchtigen die wahren ökologischen Radikalen sind: Sie sind abhängig von einem Element aus der Erde — das ist kein künstliches Produkt wie der aus Autor-Klonen synthetisierte «himmelblaue Speck».

— Ja, aber man muss die Nägel trotzdem herstellen. Heroin wird aus wunderschönen Mohnfeldern hergestellt — auch das ist reine Ökologie. Ich glaube, sowohl der erste als auch der letzte Teil des Buchs sind Utopien.

— Es könnte auch ein Abschied von der Utopie sein: Während jeder Mensch, jede Republik, ihren Nagel, ihre Utopie hat, verabschiedet sich dieser Mann im letzten Kapitel einfach von allem, wie Voltaires Candide. Das ist doch ein recht resignatives Ende.

— Er verabschiedet sich von der kollektiven Utopie und sucht den Ausweg im Eskapismus, in der individuellen Utopie.

— Oder es ist ein Abschied von der literarischen Sprache — dieser Mensch spricht sehr einfach. Warum lesen die Leute in Telluria nicht?

— Es wird doch gelesen! Zwei Wesen mit Hundeköpfen zitieren Aleksandr Puškin, der phallische Organismus (der im Schloss Charlottenburg gefangen gehalten wird, Anm.d. Red.) hat auch viel gelesen. (schmunzelt)

— Gerade diese Post-Menschen sind belesen. Und was hat es mit diesem «gesegneten aufgeklärten Mittelalter» in Telluria auf sich? Damit ist doch etwas anderes gemeint als das, was Nikolaj Berdjaev zu Beginn des 20. Jahrhundert unter dem «Neuen Mittelalter» verstand?

— Das heutige neue Mittelalter ist per definitionem aufgeklärt, weil die Menschen heute wissen, was das Mittelalter ist. (Auf Deutsch) Ewige Wiederkunft. Der IS weiß genau, was das Mittelalter ist. Und in Russland weiß man das auch. Es ist eine bewusste Wahl. Wenn sich in Europa genügend Kräfte fänden, einen neuen Kreuzzug auszurufen, dann würden Tausende junge Leute diesem Aufruf folgen. Auch auf dem Majdan konnte man eine Menge junger Leute in Ritterrüstungen beobachten, mit mittelalterlichen Waffen (zeichnet einen Morgenstern auf Papier). Diese Leute sind in der Zeit gereist. Sie haben sich mit dem Bild des mittelalterlichen Ritters identifiziert, der für die christlichen Werte kämpft, gegen die sowjetischen bösen Geister.

— Vielleicht haben Sie noch eine Frage an uns?

— Eine Frage habe ich: Was hat Sie an meinem Seminar interessiert?

Maria Leskova:

— Mich haben verschiedene Dinge interessiert: Wie lesen Sie eigentlich? Warum haben Sie genau diese Werke ausgewählt? Wie unterscheiden sich die Perspektiven und Interpretationen der Studierenden von Ihren? Wie erklären Sie den Leseprozess durch die Bedeutung eines Werks, durch seine Besonderheit?

Hannah Wagner:

— Früher habe ich sehr intensiv den Schneesturm gelesen, weil ich meine Bachelor-Arbeit darüber geschrieben habe. Es gibt ja Texte, die ganz offensichtlich darauf Einfluss hatten, z. B. Herr und Knecht von Tolstoj. Deshalb hätte ich erwartet, dass wir beispielsweise diesen Text lesen — aber es kamen ganz andere Texte. Deshalb hat mich heute so interessiert, wie Sie die Texte ausgewählt haben.

— Also habe ich Sie doch überrascht!

Philipp Kohl:

— Neben den Tafelbildern, die nie eine fertige Interpretation vorgegeben haben, hat mich v. a die Langsamkeit fasziniert. In vielen Seminaren an deutschen Universitäten herrscht eine Kultur der Akzeleration — alles so schnell wie möglich zu Ende bringen. Bei Ihnen gab es kein solches Ende.

Susi Frank:

— Mir gefiel die Intensität der Lektüren, der Sitzungen. Deshalb habe ich sogar die Studenten aus dem ersten Semester eingeladen. Ich dachte: Wenn sie zu den Sitzungen kommen, werden sie sich immer an diese Texte erinnern.

— Das freut mich. Ich werde diese Seminare jedenfalls in Erinnerung behalten.

Das Gespräch führten Susi K. Frank, Philipp Kohl, Maria Leskova, Vladislav Overchuk (in absentia) und Hannah Wagner am 18. Februar 2016.

Aus dem Russischen von Philipp Kohl und Hannah Wagner.

Fotos: Susi K. Frank